災害時の水の供給に関する課題

災害時における水の供給は、人々の生活と健康を守るために最も重要な要素の一つです。しかし災害によって水道インフラが損壊したり、利用できなくなったりすることが多く、さまざまな課題が発生します。

- 水道インフラの脆弱性

地震や津波による破損、大地震や津波などで水道管や浄水施設が破損することが多く、広範囲にわたる断水が発生します。インフラの復旧には時間がかかり、その間、住民は水の供給を断たれたままとなります。

また、豪雨や洪水などで河川や貯水池が汚染され、浄水場が機能しなくなる場合があります。

この結果、安全な飲料水の確保が難しくなります。

- 緊急時の水の供給体制の不備

十分な備蓄がない地域や家庭

一部の地域では、飲料水の備蓄が不十分であり、災害時にすぐに対応できないケースがあります。

また、家庭レベルでも水の備蓄意識が低く、断水時に急速に困窮することがあります。

3.供給ネットワークの制約

災害時に水を供給するためのタンクローリーやポリタンクの配布が行われますが、交通網の遮断や被災地の広範囲化によって、物資が迅速に届かないことがあります。特に道路が被害を受けた場合、孤立地域への供給が難しくなります。

- 復旧までの時間と手間

インフラ復旧の遅れ:大規模災害では水道インフラの復旧が遅れることが多く、その間に住民への水の供給が長期にわたって不足する可能性があります。復旧には専門技術者や設備、資材が必要で、特に遠隔地や人口の少ない地域では優先順位が低くなることもあります。

ライフラインの依存関係:水道インフラは電力や通信と密接に関連しており、電力供給が止まると浄水場やポンプ施設が機能しなくなることがあります。これにより、他のインフラも回復しないと水の供給が遅れる状況が発生します。

- 特別なニーズへの対応不足

高齢者や障害者への配慮:高齢者や障害者、子どもなど、特別なケアが必要な人々にとって、水の供給や配布場所までの移動は困難です。特に高齢化が進む地域では、こうした弱者に対する配慮が不足していることが課題です。

病院や介護施設の水供給:医療機関や介護施設では、災害時も通常の数倍の水が必要です。患者のケアや衛生環境の維持に欠かせないため、緊急時に特別な水供給体制が必要ですが、その準備が十分でない場合があります。

- 支援体制の限界

自治体間や民間の連携不足:災害時には、自治体や民間企業、国が協力して水の供給を行いますが、事前の連携が不十分な場合、混乱や供給の遅れが生じます。地域によっては支援体制に格差があり、被災地全体への均等な供給が難しいことがあります。

ボランティアやNPOのリソース限界:ボランティアやNPOが災害時の水供給を支援することがありますが、リソースが限られており、被災者全体に対して十分な支援ができないことが課題です。

災害時の水の供給に関する対策

- 耐震性のある水道インフラの整備

地震や津波に強い水道管や浄水場の整備が急務です。特に沿岸部や地震多発地帯では、インフラの耐久性向上が必要です。

- 家庭・地域での水の備蓄強化

各家庭や自治体は、最低でも3日分の水を備蓄することが推奨されています。定期的に備蓄水の点検・更新を行い、災害時の備えを強化する必要があります。

- 水源の多様化

井戸水や雨水の利用、簡易浄水器の普及といった、従来の水道に依存しない水供給の手段を確保することも重要です。緊急時にはこれらの水源が役立つ可能性があります。

- 地域防災訓練での水供給シミュレーション

地域での防災訓練において、断水時の水供給シミュレーションを行い、配給場所や供給手順の確認を事前に行うことで、実際の災害時にスムーズな対応が可能になります。

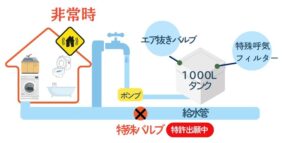

まるごと給水システム(特許出願中)

【非常時】

特殊な工事を行うことなく、平常時と同様に、家庭内で水を使用することができるシステムです。

特殊バルブを閉め、給水タンクを設置、散水栓に接続、ポンプを稼働することで、家全体に水を供給できます。水タンクに水を補給する際、特殊吸気フィルターが雑菌を除去することにより、タンク内の水の衛生を保持することを実現しました。